Erbauer: Andreas Schmidt

Baujahr: 2007

Disposition:

| Hauptwerk |

|

|

Schwellwerk |

|

| Principal |

8' |

|

Gamba |

8' |

| Holzgedeckt |

8' |

|

Rohrgedeckt |

8' |

| Salicional |

8' |

|

Aeoline |

8' |

| Octave |

4' |

|

Vox coelestis |

ab c° 8' |

| Flöte |

4' |

|

Gedeckt |

4' |

| Vorabzug |

2' |

|

Quinte |

2 2/3' |

| Mixtur |

4f 2' |

|

Flöte |

2' |

| |

|

|

Terz |

1 3/5' |

| |

|

|

Oboe |

8' |

| |

|

|

Tremulant |

|

| |

|

|

|

|

| Pedal |

|

|

|

|

| Subbaß |

16' |

|

|

|

| Flöte |

8' |

|

|

|

| Gemshorn |

4' |

|

|

|

| |

|

|

|

|

| Nebenzüge |

|

|

|

|

| Ventus |

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

| Normalkoppeln, Sup.II-P, Plenumzug |

| |

| System |

| Mechan. Schleiflade |

| Manuale C-a''', Pedal

C-f' |

| Expressiver Wind, drei versch. Winddrücke,

Temperierung: Valotti |

| Die Orgel in St. Laurentius Niederkalbach 2007, II/18 (19), Andreas Schmidt |

|

• Geschichte der früheren Orgel

1917, etwa 8 Jahre nach dem Neubau der neugotischen Kirche in Niederkalbach

baute die Firma Orgelbau Gebr. Späth aus Ennetach ein damals zeitgenössisch

typisches Instrument mit 13 Registern auf zwei Manualen. Ungewöhnlich war der

Anlagenaufbau der mir lediglich aus Beschreibungen Ortsansässiger bekannt ist.

Demnach stand auf der wesentlich kleineren Empore ein einfaches Zweckgehäuse,

welches durch eine Orgelfassade auf der Emporenbrüstung verdeckt war. Zwischen

der Orgelfront, die mit Schwellklappen ausgestattet war, und Fassade verlief ein

enger Gang, es bestand keine technische Verbindung zu den Prospektpfeifen. Der

Spieltisch war seitlich rechts, die Treteinrichtung für die Windanlage (auf dem

Dachboden) gegenüber angeordnet. Man konnte sich auf der damals noch kleineren

Empore kaum bewegen, da die Orgel den Raum sehr blockierte. Die technische

Ausführung der Windladen basierte auf pneumatisch angesteuerten Taschenladen,

wodurch innerhalb der Spielhilfen einige Raffinessen einfach zu realisieren waren.

Die spätromantisch angelegte Disposition hatte die Besonderheit, dass sie im

Hauptwerk schwellbar gewesen war. |

Disposition: 1917, II/13, Gebr. Späth Ennetach, pneumatische Taschenlade.

|

II. Hauptwerk C-f’’’ |

I. Nebenwerk C-f’’’ |

Pedal C-d’ |

| |

|

|

|

|

|

| Prinzipal |

8’ |

Nachthorn |

8’ |

Subbaß |

16’ |

| Konzertflöte |

8‘ |

Gamba |

8’ |

Cellobaß |

8’ |

| Aeoline |

8’ |

Salicional |

8’ |

|

|

| Vox celestis |

8‘ |

Traversflöte |

4’ |

|

|

| Oktave |

4‘ |

|

|

|

|

| Harmonia aethera |

3f. |

|

|

|

|

| (Tremulant) |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

| Koppl. I. zu Ped., Koppl. II. zu Ped., Okt. Kopplg. II. zu Ped., Okt. Kopplg. II. zu I. 16‘, Okt. Kopplg. II. zu I. 4‘, Auslöser, Piano, Tutti, Forte, Mezzoforte |

| 1957 Veränderungen bzw. Umbauten innerhalb der Disposition. |

| 1977 Emporenvergrößerung. Die Orgel wurde entfernt, Teile davon wurden im

Dachboden über der Sakristei gelagert. Zwischen 1977 und 2007 stand eine

elektronische Orgel auf der Empore. |

• Werdegang zur neuen Orgel

1999 sollten, auf der Grundlage einer Ausschreibung, verschiedene Orgelbaufirmen

ihre Vorschläge zu einem neuen Instrument abgeben. Zu dieser Zeit ging es jedoch

lediglich um Kostenermittlung. Die Kirchenrenovierung war in vollem Gange. Etwa

ein Jahr später wurden konkrete Kostenvoranschläge eingeholt über die auch

gesprochen wurde. Es ging zu dieser Zeit um ein Instrument mit 14 Registern und

zwei Transmissionen möglichst in Anlehnung verschiedener Eigenschaften der ursprünglichen Orgel.

2003 wurde mein Angebot vom 07.04.2000

unter Einbezug des alten Pfeifenbestandes,

eines erweiterten Tonumfanges

und erweiterter Technik aktualisiert. Die

Kostenbasis vom ersten Angebot wurde

beibehalten, verschiedene Fotomontagen

wurden erstellt. Der Kostenvoranschlag

vom 21.07.2003 beinhaltete unter anderem

18 (19) Register und blieb bei weiteren

Verhandlungen Grundlage bis zur

Auftragsvergabe am 04.04.2005.

zwei Transmissionen möglichst in Anlehnung verschiedener Eigenschaften der ursprünglichen Orgel.

2003 wurde mein Angebot vom 07.04.2000

unter Einbezug des alten Pfeifenbestandes,

eines erweiterten Tonumfanges

und erweiterter Technik aktualisiert. Die

Kostenbasis vom ersten Angebot wurde

beibehalten, verschiedene Fotomontagen

wurden erstellt. Der Kostenvoranschlag

vom 21.07.2003 beinhaltete unter anderem

18 (19) Register und blieb bei weiteren

Verhandlungen Grundlage bis zur

Auftragsvergabe am 04.04.2005. |

• Auftragserteilung und Definition

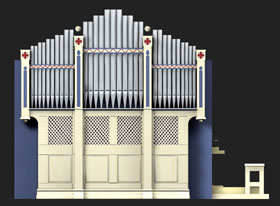

Erwähnenswerte Eckpunkte für den Zuschlag bestanden unter anderem daraus ein

19-rigistriges, romantisch disponiertes Werk mit Schwellwerk und seitenspieliger

Anordnung auf engstem Raum hinter der historischen Fassade zu gestalten.

Wichtiges Merkmal war; die Ansicht des neuen mit dem ursprünglichen Werk (1917)

und dem zuvor entstandenem Kirchenraum (wie 1908) in Einklang zu bringen. Wir hatten eine Fläche von drei mal drei Metern und eine Höhe von 3,6 Metern zur

Verfügung. Darin sollten fast 1200 Pfeifen (davon 10 Register mit 8’-Länge) Platz

finden, man sollte von vorne nichts als die historische Fassade sehen und es sollte

ein Schwellwerk untergebracht sein. Keine leichte Aufgabe. |

• Aufgabenstellung, Gestaltung, technische Herausforderungen

Da wir im Jahr 2000 eine ähnliche Orgel in Marborn (II/17) gebaut hatten, waren wir

zuversichtlich aller Konstruktionsarbeit die vor uns lag. Wir stellten allerdings fest,

dass es aus Gründen der niedrigen Höhe und der besonderen Berücksichtigung des

ursprünglich blinden (funktionslosen) 4’-Prospektes kaum wieder verwendbare

Ansätze gab. Die Konstruktion füllte immer mehr den zur Verfügung stehenden

Raum vollständig aus, gleichzeitig sollte dort ein vollwertiges 8’-Werk versteckt

werden. Die Windladen mussten sehr weit unten angelegt

werden damit die 8’-Längen nicht über die

Prospektpfeifen herausragen. Alle Baugruppen

die normalerweise unter den Windladen

untergebracht sind mussten ungewöhnlich

kompakt angeordnet werden. Da dies im Bereich

des seitenspielig eingelassenen Spieltisches

nicht möglich war mussten die Windladen an

dieser Stelle getrennt und separat gebaut werden

um sie dort höher anordnen zu können. Auch die

Windversorgung und die Mechanik musste an

dieser Stelle getrennt konstruiert werden.

Das mittlerweile untersuchte und Teils zur

Wiederverwendung vorgesehene Pfeifenwerk aus

der alten Orgel (insgesamt 117 Pfeifen) gab uns

zum Teil die Richtung für die Entwicklung des

weiteren Pfeifenwerkes vor. Wir konnten relativ

früh mit den praktischen Arbeiten beginnen.

werden. Die Windladen mussten sehr weit unten angelegt

werden damit die 8’-Längen nicht über die

Prospektpfeifen herausragen. Alle Baugruppen

die normalerweise unter den Windladen

untergebracht sind mussten ungewöhnlich

kompakt angeordnet werden. Da dies im Bereich

des seitenspielig eingelassenen Spieltisches

nicht möglich war mussten die Windladen an

dieser Stelle getrennt und separat gebaut werden

um sie dort höher anordnen zu können. Auch die

Windversorgung und die Mechanik musste an

dieser Stelle getrennt konstruiert werden.

Das mittlerweile untersuchte und Teils zur

Wiederverwendung vorgesehene Pfeifenwerk aus

der alten Orgel (insgesamt 117 Pfeifen) gab uns

zum Teil die Richtung für die Entwicklung des

weiteren Pfeifenwerkes vor. Wir konnten relativ

früh mit den praktischen Arbeiten beginnen. |

• Durchführung

Die Abwicklung des Projektes basierte auf einem 10-teiligen Baufortschrittsplan, der

vertraglicher Bestanteil war und strickt eingehalten wurde. Nach Erfüllung eines

10tels dieser vordefinierten Aufgaben wurde jeweils ein Bericht geschrieben und es

konnte eine Rechnung gestellt werden. Es existieren also, mit Abschlussrechnung 11

dieser Berichte in denen jeweils alle Arbeiten bis zur Abnahme genau beschrieben

wurden. Zusätzlich hatten wir über die gesamte Bauzeit mit zahlreichen Fotos an die

Kirchengemeinde, den beiden Sachverständigen Herrn Prof. Kaiser und Herrn

Moormann, sowie durch unsere Homepage über das laufende Projekt informiert (auf

unserer Homepage immer noch unter „Werkliste“ einsehbar).

Die Arbeiten begannen Anfang 2006 und endeten, mit der Unterbrechung für ein

anderes Projekt, Ende 2007. |

• Beschreibung

Das in sich schlüssig konstruierte und in unserer Werkstatt in allen Einzelteilen selbst

gefertigte Werk weist an keinem Punkt Fremdcharakter von Fertigteilen oder

Halbfertigteilen auf. Auch wenn verschiedene Detaillösungen oftmals günstiger

möglich gewesen wären haben wir zugunsten der Qualität entschieden und Teils unwirtschaftliche Lösungen in Kauf genommen (Sägefurnierarbeit, aufwendige

Windanlage, hochwertige Bauweise des Pfeifenwerkes, der Windladen sowie

insbesondere der Eisentrakturen). |

- Anlagenaufteilung

Die Orgel steht mittig auf der Empore des Langschiffes. Die Werke sind von vorne

nach hinten gesehen in der Reihenfolge HW, Stimmgang, SW, Pedal aufgestellt. In

der vorderen Hälfte auf der rechten Seite befindet sich der bündig zum Gehäuse

eingelassene Spieltisch. Neben der Spielanlage steht ein 10cm stark isolierter

Kasten, indem sich der Gebläsemotor befindet. In voller Breiter der Orgel verläuft

unter dem Schwellwerk die dreifache Balganlage, von dort aus wird jedes Werk über

das ebenfalls dreifache Kanalsystem mit Wind versorgt. Im vorderen Bereich, unter

der Hauptwerkslade, in Verlängerung des Spieltisches liegen die Trakturrahmen der

Manualwerke. Die Pedaltraktur wird über ein liegendes Wellenbrett nach hinten unter

die Pedalwindlade geführt.

Die Pfeifenanordnung und somit auch die Windladen- und Trakturanordnung sind

aus der Mitte heraus seitenweise abfallend angelegt (in Anlehnung an die Fassade).

Die Pfeifen- Kanzellen- und Trakturanordnung stimmt exakt überein, sodass, mit

Ausnahme des Prospektes, keine Windführungen notwendig sind.

Auf der Windlade des II. Manuals steht ein zusätzliches starkwandiges Gehäuse um

dieses Werk in seiner Lautstärke durch bewegliche Klappen variieren zu können. |

I. Hauptwerk C-a’’’ |

II. Schwellwerk C-a’’’ |

Pedal C-f’ |

| |

|

|

|

|

|

| Principal |

8' |

Rohrgedeckt |

8' |

Subbaß |

16' |

| Salicional |

8' |

Gamba |

8' |

Flöte |

8' |

| Holzgedeckt |

8' |

Aeoline |

8' |

Gemshorn |

4' |

| Oktave |

4' |

Vox coelestis ab c° |

8' |

|

|

| Flöte |

4' |

Gedeckt |

4' |

|

|

| Vorabzug |

2' |

Quinte |

2 2/3' |

|

|

| Mixtur 4-fach |

2' |

Flöte |

2' |

|

|

|

|

Terz |

1 3/5' |

|

|

|

|

Oboe |

8' |

|

|

|

|

Kanaltremulant |

|

|

|

Koppeln: Koppeln:

II/I

I/Pedal

II/Pedal

Super II/Pedal

Spielhilfen:

Plenum (als Zug) |

| I. Manual: Hauptwerk |

| Principal 8' |

C-A |

neu |

C, Cs, D Holz im Untergehäuse liegend, ab Ds Metall innenstehend, eingesetzte Labien, aus 87,5% Zinnbleilegierung. |

|

B-d' |

neu |

im Prospekt stehend, eingesetzte Labien.

(Überlänge und Expressionen), aus 87,5% Zinnbleilegierung (nach dem Vorbild alter Orgeln) gefertigt. |

|

ds'-a''' |

neu |

innenstehende Pfeifen, 87,5% Zinnbleilegierung, gedrückte Labien, Expressionen. |

|

|

|

kräftiger substanzreicher Ton. |

| Salicional 8' |

C-c° |

alt |

volle Länge, Holz, S-Bärte, Expressionen. |

|

c°-h° |

alt |

Zink, gestempelte Labien, S-Bärte, Expressionen. |

|

c'-f''' |

alt |

Zinn, Naturguss, gestempelte Labien, Kastenbärte bis f'' ab fs'' Kastenbärte bis e'', Expressionen. |

|

fs'''-a''' |

neu |

Zinn, Naturguss, gestempelte Labien, Seitenbärte, Expressionen. |

|

|

|

streichend leiser Ton |

| Holzgedackt 8' |

C-H |

neu |

feinjährige Fichte, eingesetzte Labien in Eiche. |

|

c°-h° |

neu |

Fronten Eiche, Seiten feinjährige Fichte. |

|

c'-a''' |

neu |

komplett Eiche, alle Vorschläge mit Papier aufgeleimt. |

|

|

|

warmer spuckender Ton |

| Oktave 4' |

C-cs° |

neu |

87,5% Zinn im Prospekt stehend, eingesetzte Labien, Überlänge, Expressionen. |

|

d°-a''' |

neu |

87,5% Zinn, innenstehende Pfeifen, gedrückte Labien, Expressionen. |

|

|

|

kräftiger frischer Ton |

| Flöte 4' |

C-H |

neu |

feinjährige Fichte, eingesetzte Labien in Eiche. |

|

c°-h° |

neu |

Fronten Eiche, Seiten feinjährige Fichte. |

|

c'-a''' |

neu |

komplett Eiche, alle Vorschläge mit Papier aufgeleimt. |

|

|

|

offener freundlicher Flötenton |

| Mixture IV 2' |

C-a''' |

neu |

Bauart wie Oktave 4', aus 75% Zinn.

(pro Ton 4 Pfeifen: 2' 1 1/3', 1', 2/3')

Repetitionspunkte liegen bei C, ds°, e', fs''.

Vorabzug aus Pfeifenreihe 2'. |

|

|

|

glänzender Klang |

| Vorabzug 2' |

C-a''' |

neu |

Bauart wie Oktave 4', gedrückte Labien

auf Tonlänge geschnitten, aus 75% Zinn. |

|

|

|

kräftig frischer Ton |

| II. Manual: Schwellwerk |

| Rohrged. 8' |

C-a''' |

neu |

durchgehende Bauart aus 15% Zinn. Röhrchen nach innen gehend, bombierte Deckel, große Bleibärte, angelötete Fähnchen gegen Verdrehen beim Stimmen. |

|

|

|

runder hohler Flötenton |

| Gamba 8' |

C-h° |

alt |

Zink, volle Länge, gedrückte Labien, Expressionen, Rollenbärte bis H, z.T. gekröpft. |

|

c'-f''' |

alt |

Zinn, gestempelte Labien, S-Bärte bis f', Kastenbärte bis h'', Expressionen. |

|

fs'''-a''' |

neu |

Zinn, gedrückte Labien, Seitenbärte, Expressionen. |

|

|

|

streichender zeichnender Ton

|

| Aeoline 8' |

C-H |

alt |

Zink, volle Länge, gedrückte Labien, Expressionen, Rollenbärte, z.T. gekröpft. |

|

c°-f''' |

alt |

Zinn, gestempelte Labien, Rollenbärte bis h', Expressionen. |

|

fs'''-a''' |

neu |

Zinn, gedrückte Labien, Seitenbärte, Expressionen. |

|

|

|

zarter sehr leiser Ton |

| Vox coelestis 8' |

c°-h° |

alt |

Zink, volle Länge, gedrückte Labien, Expressionen, S- Bärte, z.T. gekröpft. |

|

c'-f''' |

alt |

Zinn, gestempelte Labien, Kastenbärte bis h'', Expressionen. |

|

fs'''-a''' |

neu |

Zinn, gedrückte Labien, Seitenbärte, Expressionen. Das Register ist überschwebend gestimmt. |

|

|

|

tremulierender sehr leiser Ton |

| Gedackt 4' |

C-H |

neu |

Fronten Eiche, Seiten feinjährige Fichte. |

|

c°-a''' |

neu |

komplett Eiche, alle Vorschläge mit Papier aufgeleimt. |

|

|

|

warmer weiter Ton |

| Quinte 2 2/3' |

C-a''' |

neu |

35% Zinn, durchgehende Bauart wie Oktave 4', aber ansteigend mensuriert, gedrückte Labien, Expressionen. |

|

|

|

farbiger nasaler Ton |

| Flöte 2' |

C-H |

alt |

einfache Länge, Naturguss, gestempelte Labien, Expressionen. |

|

c'-h'' |

alt |

doppelte Länge, Naturguss, gestempelte Labien, Expressionen. |

|

c'''-a''' |

neu |

doppelte Länge, Naturguss, gedrückte Labien. |

|

|

|

sphärisch flötiger Ton |

| Terz 1 3/5' |

C-a''' |

neu |

35% Zinn, durchgehende Bauart wie Oktave 4', abfallend mensuriert, Labien gedrückt. |

|

|

|

farbig glänzender Ton |

| Oboe 8' |

C-H |

neu |

75% Zinn, mit Drehdeckeldeckung. |

|

c°-a''' |

neu |

75% Zinn, alle Zungen und Kehlen nach französischer Bauart. Kehlen am Ende bombiert, Zungenblätter abgerundet. |

|

|

|

lebendiger nasaler Ton |

| Pedal |

| Subbass 16' |

C-d' |

alt |

Fichte, Seitenbärte, geschraubte Vorschläge. |

|

ds'-f' |

neu |

angeglichene durchgehende Bauart. |

|

|

|

tragender hölzerner Ton |

| Flöte 8' |

C-d' |

alt |

Fichte, gerundete Aufschnitte, geschraubte Vorschläge, innenliegendes Labium. |

|

ds'-f' |

neu |

angeglichene durchgehende Bauart. |

|

|

|

weiter solistischer Ton |

| Gemshorn 4' |

C-f' |

neu |

durchgehende Bauart, Expressionen, ansteigend mensuriert. |

|

|

|

leicht streichender weiter Ton |

- Intonation

Mit verschiedenen Eingriffen wird der durch die Bauart vorbestimmte Klang aus den

Pfeifen gestaltet. Die klanglichen Eigenheiten der Register werden hierzu bereits bei

der Planung durch die Bauform, dem Material, der Mensur usw. geprägt. In der

Kirche werden an jeder einzelnen Pfeife verschiedene Parameter verfeinert, bis der

gewünschte Klangcharakter im Zusammenhang aller weiteren Töne und Register in

sich selbst geformt und auf den Raum abgestimmt ist. Auch die Anlage mit all ihren

Baugruppen ist auf die Klangrichtung der Romantik ausgerichtet, nicht nur die

Disposition, sondern auch die Bauart der Pfeifen, die Windcharakteristik, die

Anordnung und Art der Anlage usw. unterstützen diese Stilrichtung.

Der Kirchenraum von Niederkalbach hat eine bemerkenswerte Akustik. Die

Gewölbedecke des Langschiffes verläuft von der Empore aus zum Altar hin

ansteigend und wirkt wie ein Horn, das den Schall nach vorne trägt. Leise Töne

werden klar nach vorne geleitet,

in umgekehrter Richtung verirrt

sich der Klang zurück und wird

fade. Diese Eigenschaft könnte

man zunächst als Positiv

beurteilen, aber sie hat auch

Tücken. Werden die

Reflexionsflächen des

schallempfindlichen Raumes

unterbrochen, bspw. durch

Besucher verändert sich das

Klangbild erheblich. Die besten

Plätze befinden sich im zweiten

Drittel des Langschiffes von der

Empore aus gesehen.

Wir hörten uns zunächst Pfeifen aus der alten Späth Orgel an und beurteilten die

Lautstärken im Raum. Unter Berücksichtigung verschiedener Veränderungen

(Emporenform, Brüstung, angebautes Querschiff) zwischen 1917 und 2007

entwickelte sich unser Ansatz für die Grundlagen. Demnach bearbeiteten wir

Probetöne, die im Übrigen letztendlich mit den Lautstärken der Spät Orgel so gut wie

identisch sind. Auf dieser Basis entstand das fein abgestufte Klangwerk.

werden klar nach vorne geleitet,

in umgekehrter Richtung verirrt

sich der Klang zurück und wird

fade. Diese Eigenschaft könnte

man zunächst als Positiv

beurteilen, aber sie hat auch

Tücken. Werden die

Reflexionsflächen des

schallempfindlichen Raumes

unterbrochen, bspw. durch

Besucher verändert sich das

Klangbild erheblich. Die besten

Plätze befinden sich im zweiten

Drittel des Langschiffes von der

Empore aus gesehen.

Wir hörten uns zunächst Pfeifen aus der alten Späth Orgel an und beurteilten die

Lautstärken im Raum. Unter Berücksichtigung verschiedener Veränderungen

(Emporenform, Brüstung, angebautes Querschiff) zwischen 1917 und 2007

entwickelte sich unser Ansatz für die Grundlagen. Demnach bearbeiteten wir

Probetöne, die im Übrigen letztendlich mit den Lautstärken der Spät Orgel so gut wie

identisch sind. Auf dieser Basis entstand das fein abgestufte Klangwerk. |

- Windladen

Durch diese Baugruppe wird das werkweise darauf stehende Pfeifenwerk über die

Traktur angesteuert und somit durch den einströmenden Wind zum Klingen gebracht.

Die Ausführung der Windladen beeinflussen die Präzision der Spielbarkeit sowie die

Entwicklung der Einzelklänge und die Verschmelzung des Gesamtklanges. Da diese

Baugruppe hunderte von beweglichen Teilen enthält und zudem winddicht sein

muss, entscheidet diese Schnittstelle oftmals über die Lebensdauer der gesamten

Orgel.

Durch die Form der Fassade war die Teilung der Windladen vorbestimmt und wurde

symmetrisch, seitenweise (C- Seite links, Cs- Seite rechts) aus der Mitte heraus

abfallend angelegt. So konnte das Pfeifenwerk durch die Front verdeckt und die

Windwege kurz gehalten werden. Außer den Prospektpfeifen konnten alle Pfeifen

ohne Verführungen direkt über den Kanzellen aufgestellt werden.

Verschiedene Details:

Rahmen, Stöcke, Dämme, Schleifen und Spunddeckel sind aus Eiche gefertigt,

Schiede, Windkastenrahmen, Windkastenböden, Ventile und Raster aus Fichte.

Dichtungsringe, unter und über den Schleifen, sind aus Kasimir (hochwertiger Stoff

mit aufrecht stehenden Fasern) gefertigt. Die Schleifen (sorgfältigst ausgesuchtes

Eichenholz) wurden graphitiert und poliert, damit sie sich leicht bewegen lassen. Die

leichten Ventile werden synchron mit der Tastenreise in einen befilzten Anschlag

gespielt um schnelle Repetitionen zu ermöglichen. Der Ventilanschlag ist regulierbar

an den Spunddeckeln angebracht. Die Herstellung von Pulpeten aus beledertem

Blei, Ventilfedern (ohne Auge) aus Klaviersaite, Trakturführungen und Dichtungen

aus Leder, Drahtösen an den Drahtenden der Abzüge wurden mit Wolle gefüllt, um

toten Gang zu vermeiden. Die Kanzellen der Schwellwerklade wurden im Bereich der

Oboe 8’ mit Trennschieden von der restlichen Kanzelle abgetrennt, so dass das

windempfindliche Zungenregister unabhängig vom Verbrauch anderer Register

bleibt. |

- Windanlage

- Windanlage

Der Gebläsemotor fördert Wind in einen

Holzkanal, der durch drei einfaltige, (expressiv

wirkende) Bälge verläuft. In jedem Balg befindet

sich ein schräg angeordnetes Regulierventil, so

kann jedes Werk mit individuell eingestellten

Winddruck unabhängig voneinander versorgt

werden. Von den Bälgen ausgehend verlaufen

weitere Holzkanäle, welche die Windladen mit

entsprechenden Druck versorgen. An den

Windkästen beider Manualwindladen wurden

weitere Bälge als Stoßfänger aufgesetzt. Wegen

der Trennung der Manualladen (eingeschobener

Spieltisch) mussten pro Lade zwei Stoßfänger

gebaut werden. Insgesamt gibt es also 7 Bälge in

der Orgel. Die beiden Stoßfänger von SW

werden beim Ziehen des Tremulanten

(Kanaltremulant) durch zwei Klappen stillgelegt. |

- Trakturwerk

Durch die seitenspielige Anlage in Kombination mit der seitlich wechselnden

Aufstellung des Pfeifenwerkes sind die zahlreichen beweglichen Verbindungen

zwischen den Tasten und den Ventilen unterschiedlich lang. Im Diskantbereich etwa,

steht ein Ton direkt am Spieltisch, der Nachbarton jedoch auf der anderen Seite, die

Trakturlänge differiert um etwa 3 Meter und trotzdem ist dieser Unterschied beim

Spielen nicht spürbar. Die Trakturen wurden aus der Kombination von Fichte,

Messingdraht, Eisenwellen, Eisenwinkeln, und präzise laufenden Lagern hergestellt.

Unsere Trakturen sind mittlerweile bekannt für Leichtgängigkeit, extreme Repetition,

präzise Feinfühligkeit und rationelle Anordnung. |

- Gehäuse

Die seit 1977 in einer benachbarten Scheune

aufbewahrte historische Fassade bestimmte die

Konstruktion der gesamten Orgel von Anfang an.

Alles musste so untergebracht sein, dass es

einerseits dahinter verdeckt wird, andererseits

aber in voller Bauweise seinen Zweck erfüllt. Im

Zusammenhang mit der technischen

Konstruktion wurde das eigentliche Gehäuse

entworfen und im Stil der Fassade gestaltet. Das

Gehäuse wurde aus feinjähriger und

resonanzfreudiger Fichte gebaut.

Die in klassischer Rahmenbauweise gefertigten

Füllungen sind nach oben hin leicht

herausnehmbar. Das Pedalwerk wurde aus

klanglichen Gründen mit durchbrochenen

Füllungen ausgestattet. Das Schwellwerk steht in

einem starkwandigen, vollständig

geschlossenem Gehäuse und ist mit waagerecht

angeordneten Klappen in der Front ausgestattet. Die 22 Klappen lassen sich von

einem Tritt am Spieltisch über eine massive Eisenwelle feinfühlig bewegen und

lenken den Klang des Schwellwerkes musikalisch proportioniert in den Kirchenraum.

Die Fassade selbst wurde untersucht um die farbliche Fassung festzustellen. Danach

wurde sie entfärbt und restauriert, die originale

Substanz konnte komplett erhalten werden. Die

Aufgenommenen Farben wurden durch einen

Kirchenmaler rekonstruiert und nach der

ursprünglichen Fassung wieder aufgetragen und

patiniert.

Die seit 1977 in einer benachbarten Scheune

aufbewahrte historische Fassade bestimmte die

Konstruktion der gesamten Orgel von Anfang an.

Alles musste so untergebracht sein, dass es

einerseits dahinter verdeckt wird, andererseits

aber in voller Bauweise seinen Zweck erfüllt. Im

Zusammenhang mit der technischen

Konstruktion wurde das eigentliche Gehäuse

entworfen und im Stil der Fassade gestaltet. Das

Gehäuse wurde aus feinjähriger und

resonanzfreudiger Fichte gebaut.

Die in klassischer Rahmenbauweise gefertigten

Füllungen sind nach oben hin leicht

herausnehmbar. Das Pedalwerk wurde aus

klanglichen Gründen mit durchbrochenen

Füllungen ausgestattet. Das Schwellwerk steht in

einem starkwandigen, vollständig

geschlossenem Gehäuse und ist mit waagerecht

angeordneten Klappen in der Front ausgestattet. Die 22 Klappen lassen sich von

einem Tritt am Spieltisch über eine massive Eisenwelle feinfühlig bewegen und

lenken den Klang des Schwellwerkes musikalisch proportioniert in den Kirchenraum.

Die Fassade selbst wurde untersucht um die farbliche Fassung festzustellen. Danach

wurde sie entfärbt und restauriert, die originale

Substanz konnte komplett erhalten werden. Die

Aufgenommenen Farben wurden durch einen

Kirchenmaler rekonstruiert und nach der

ursprünglichen Fassung wieder aufgetragen und

patiniert. |

• Allgemeine Zusammenfassung

Das Gesamtwerk dieser Orgel ist letztendlich das

Ergebnis aus Umsetzung der Vorgaben -

ausgehend von den Wünschen des

Auftraggebers - und den eigenen firmeninternen

Vorstellungen. Es sollte ein langlebiges und

wertvolles Kunstwerk entstehen in optischer und

klanglicher Hinsicht.

Jetzt steht ein Werk mit romantischem Prospekt gleichsam als Wiederaufnahme des Erscheinungsbildes der Vorgängerorgel. So hat

die Kirche einen neuen - alten – Bestandteil zurück bekommen. Konstruktion und

innerer technischer Aufbau wurden letztendlich im Sinne der Klanggestalt im Detail,

in der Vielfalt und in der Fülle entwickelt

Die neue Orgel am sakralen Ort in der St. Laurentius Kirche von Niederkalbach ist

"Botschafterin". Jetzt liegt es an denen, die ihre Botschaft leise und laut werden

lassen zur Ehre Gottes und zum gehaltenen Zuhausefühlen derer, die sich im

Gottesdienst von ihr mitnehmen lassen wollen im Hören, im Animieren zum

Einstimmen in den Gesang von Gemeinde und Chor. Und auch im Konzert ganz

einfach zur Freude der Menschen - im verhaltenen und virtuosen, übermütigen und

ausreizenden, ja provokanten Spiel bietet das Instrument die denkbar besten

Voraussetzungen.

Das Gesamtwerk dieser Orgel ist letztendlich das

Ergebnis aus Umsetzung der Vorgaben -

ausgehend von den Wünschen des

Auftraggebers - und den eigenen firmeninternen

Vorstellungen. Es sollte ein langlebiges und

wertvolles Kunstwerk entstehen in optischer und

klanglicher Hinsicht.

Jetzt steht ein Werk mit romantischem Prospekt gleichsam als Wiederaufnahme des Erscheinungsbildes der Vorgängerorgel. So hat

die Kirche einen neuen - alten – Bestandteil zurück bekommen. Konstruktion und

innerer technischer Aufbau wurden letztendlich im Sinne der Klanggestalt im Detail,

in der Vielfalt und in der Fülle entwickelt

Die neue Orgel am sakralen Ort in der St. Laurentius Kirche von Niederkalbach ist

"Botschafterin". Jetzt liegt es an denen, die ihre Botschaft leise und laut werden

lassen zur Ehre Gottes und zum gehaltenen Zuhausefühlen derer, die sich im

Gottesdienst von ihr mitnehmen lassen wollen im Hören, im Animieren zum

Einstimmen in den Gesang von Gemeinde und Chor. Und auch im Konzert ganz

einfach zur Freude der Menschen - im verhaltenen und virtuosen, übermütigen und

ausreizenden, ja provokanten Spiel bietet das Instrument die denkbar besten

Voraussetzungen. |

| Prof. Jürgen Kaiser |

Orgelsachverständiger; Klanggestaltung, Beratung und Betreuung des Projektes über den gesamten Zeitraum. |

| Ullrich Moormann |

Orgelsachverständiger; Betreuung des Projektes über den gesamten Zeitraum. |

| Pfarrer Niemic |

Pfarrer; Organisation, Verhandlung, Finanzplanung, Organisation, Initiator. |

| Andreas Schmidt |

Organisation, Ablauf, Gesamtplanung, Konstruktion, Klanggestaltung, praktische Arbeiten an Windladen, Pfeifenwerk, Spieltisch und Gehäuse. Technische und fotografische Dokumentation, Intonation. |

| Thomas Müller |

Planung, Konstruktion, Klanggestaltung, praktische Arbeiten an Windanlage, Windladen, Traktur, Gehäuse. |

| Matthias Detsch |

Praktische Arbeiten an Windladen, Pfeifenwerk, und Gehäuse. Fotografische Dokumentation, Restaurierung von Holzpfeifen. |

| Faxe Müller |

Praktische Arbeiten an Ton und Registertrakturen, insbesondere im Metallbereich. |

| Wolfgang Schramm |

Herstellung und Restaurierung der Metallpfeifen. |

| Thomas v. Wolfersdorf |

Manualtasten. |

| Gerd Schuster |

Porzellanschildchen. |

| Laukhuff GmbH&Co Kg |

Gebläsemotor, Kleinteile. |

| Christopher Betzwieser |

Voruntersuchung und farbliche Fassung der historischen Fassade. |

| Weitere Personen |

Vorbereitung der Elektrik, Hilfe bei Transporten, Versorgung mit Kaffee, Kuchen und guter Laune. |

Wir danken allen, die durch ihren

Einsatz, ihre Spende, ihre Hilfe

und ihre Zuversicht zur Realisierung

des Projektes beigetragen

haben.

Orgelbau Andreas Schmidt |

|

|